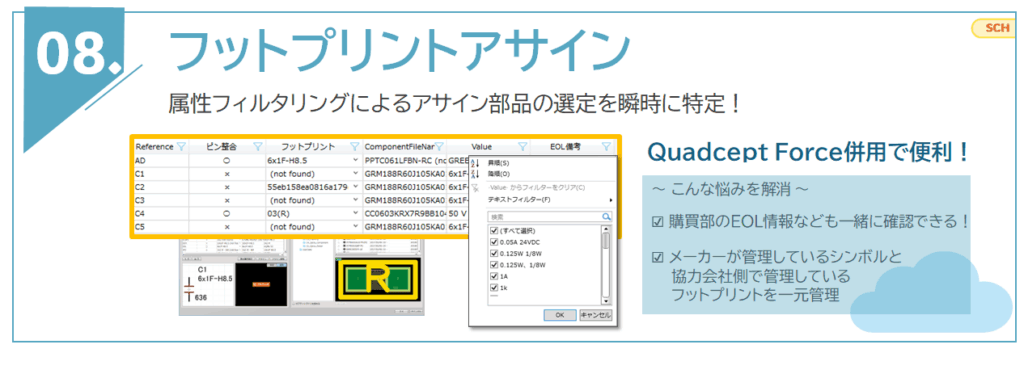

Quadcept Forceを活用すると、開発体制を強化できます。Quadcept Forceについてはこちらをご参照ください。

■データについて

設定ファイルをリニューアルいたしましたので、v11.0.0で保存されたすべてのデータ(部品・シンボル・フットプリント・プロジェクトデータ・回路図データ(デバイスブロック)・PCBデータ・パネルデータは、旧バージョンで開くことができません。プロジェクトデータを共有する場合は、バージョンを合わせてご利用ください。

2025/07/31

新しい機能

Common

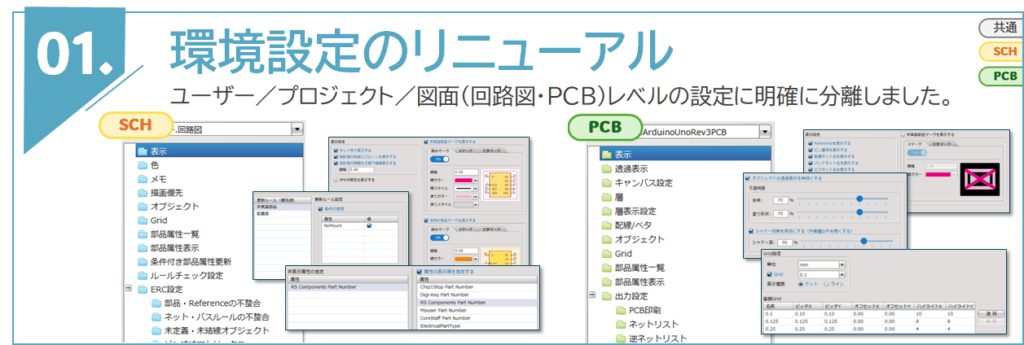

環境設定のリニューアル

ユーザー、プロジェクト、回路図、PCBの各設定項目を見直し、より使いやすく再構成しました。

Quadcept v11では、従来の「システム設定」を再構成し、ユーザー/プロジェクト/図面(回路図・PCB)レベルの設定を整理し、必要な設定を設計データの中で共有・保持することができるようになりました。これにより、複数人・複数案件でも、設定のスムーズな共有が可能になります。

- 設定が見つけられない、わからない(UI/UXの観点)

- 「誰かが開いたときだけ表示状態やDRCルールが違う」「設計引継ぎ後に図面の見え方を引き継ぎたい」など、設定共通性における設定の手間を減らしたい

例)- オンラインDRCのON/OFF、Referenceなどの表示状態を設定しなおす必要がある

- 作業を引き継ぐときなど、設定も引き継ぎたい

- 複数人で設計したとき、設定は同じ設定でやりたい

- 設計により、設定が変わるのでファイルごとに持つ方がよい

- 設計品質の安定:表示状態やルールが共有・再現

- 環境の持ち運びが明確に:テンプレート管理

- Forceでの「設計データ資産のクラウド一括管理」の土台となるデータ構造へ

- 設定がどの構造階層(ユーザー/プロジェクト/回路図/PCBなど)で設定をしているかを意識して使用する必要があります。

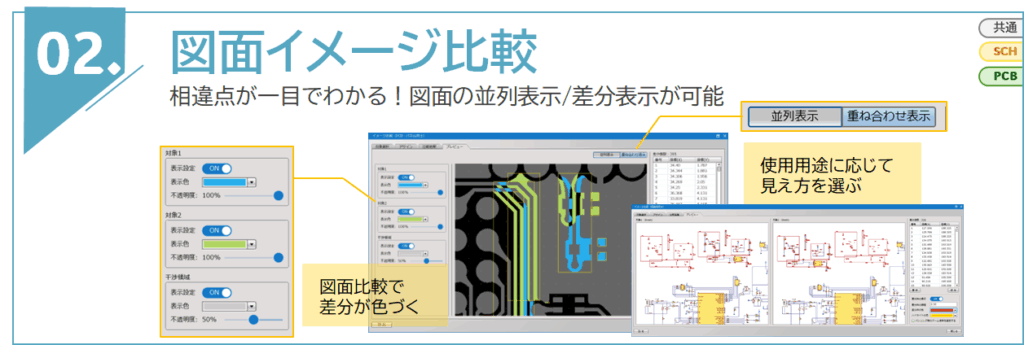

図面イメージ比較(回路図・PCB)

回路図イメージ比較

- 図面全体を簡単に比較したい

- 回路図の変更箇所を目視チェックを楽にしたい

- 設計レビュー時や製造部門との情報共有において、変更箇所の把握を効率化したい

- 回路図変更の確認・レビュー作業の効率が向上

- 設計ミスや見落としの抑止、作業時間を軽減

- 差分資料の作成も簡略化し、図面レビューのコミュニケーションがスムーズに

PCBイメージ比較

AWにおける設計データの画像比較機能は、使用頻度が高く、重要な機能となるため、より使いやすく、かつ機能面の充実が求められており、ガーバー出力層での比較、重ね合わせ比較、モードレスウィンドウ化を実施しました。

- 差分検出をもっと見やすくしたい(画面の並列表示だとやりづらい)

- ガーバー出力層単位で比較したい

- イメージ比較を表示しながら、設計データの操作をしたい

- 重ね合わせ比較により、視覚的に差分がわかる

- ガーバー出力層単位、パネル単位での比較に対応し、比較精度も向上

- ウィンドウのモードレス化で作業効率を落とさず確認が可能

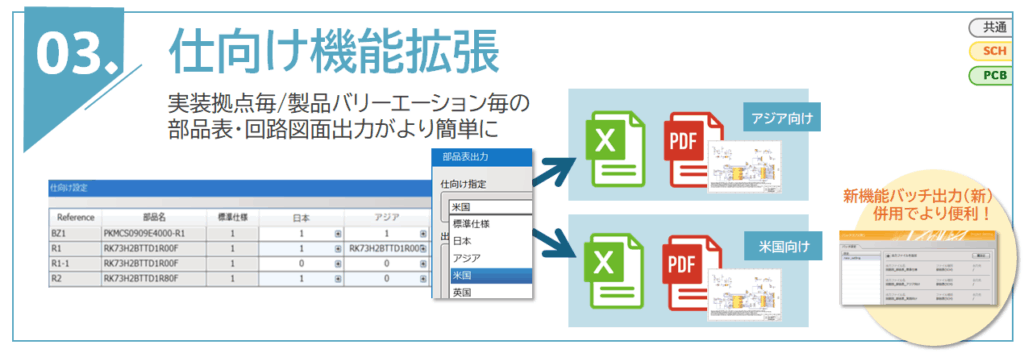

仕向け機能拡張

回路図およびPCBの印刷時に、仕向けごとに部品を出力し分けることが可能になりました。

- PCB設計時にも仕向け設定を確認したい

- 実装・非実装を考慮した仕向け毎の図面印刷がしたい

- PCB仕向け機能

- プロジェクトの仕向け設定を確認可能(読み取り専用)

- 部品表出力時の仕向け指定が可能

- 回路設計・PCB設計の印刷時、仕向けごとの部品出力分けが可能

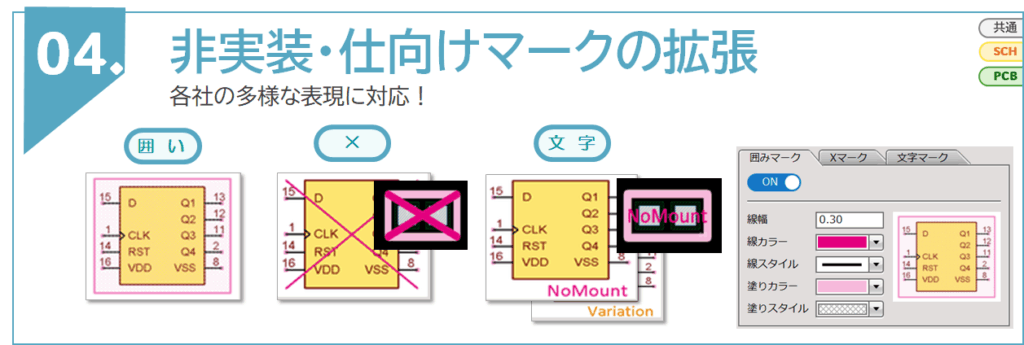

仕向け部品マーク、非実装部品マークの多様化

回路図およびPCBの印刷時に、非実装部品の印刷有無を選択できるようになりました。

- 仕向け設定に合わせて、非実装の部品は実装図に出力しないようにしたい

- PCBにおける非実装部品が印刷で明示的にわかる表現が欲しい

- 非実装部品マークを印刷のみ非表示にしたい

- NoMountの文字がが他の結線やオブジェクトにかからないようにしたい

- 非実装部品のマーク表示(色、線種、文字)を任意に設定したい

- 回路図・PCB(図面上のマーク、部品表出力)の視認性が向上し、情報の混在を防止

- 実装図を仕向けごとや実装有無に合わせて整った形で出力可能に

- PCBでの製造ミス予防や、社内レビューの質向上にも貢献

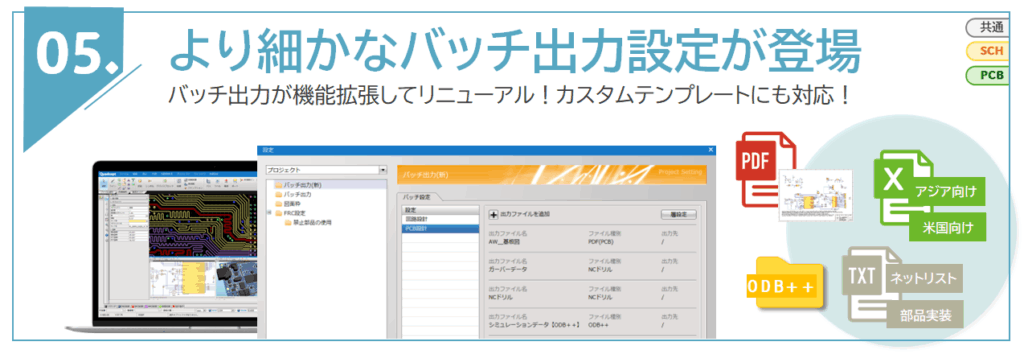

バッチ出力(新)

プロジェクトごとの一括出力作業を効率化する「バッチ出力(新)機能」を搭載しました。

部品表、PDF、ガーバー、NCデータなど、出力対象を複数設定し、あらかじめ指定したファイル命名規則やフォルダ構成に従って、ワンクリックで一括出力できます。出力フォーマットのカスタムにも対応しており、企業や顧客ごとの書式・命名ルールに自動的に沿った出力が可能になります。

- 最終出力にかかる“無駄な手間”や“属人的な管理”をなくしたい

- 「レビュー前や納品前に図面、部品表、ガーバーを都度出力して並べ替えて…時間がかかる」

- 「名前の付け間違いや、出し忘れがミスにつながる」

- 「部品表だけでも複数仕向け分出さなきゃいけないのに…」

- 回路設計者向け:

- カスタム部品表出力にも対応しており、都度編集や書式修正が不要に。

- 仕向けごとの部品表出力を事前設定で自動化でき、書き換えミスがなくなる。

- PCB設計者向け:

- PDF、ガーバー、NCデータなどの出力作業が一括化され、出力作業にかける時間を大幅に短縮。

- チーム設計者・管理者向け:

- 命名ルールやフォルダ構成の自動化により、出力物の整理・共有がスムーズに。

- 出図ルールの標準化が進み、設計者間・製造部門との認識齟齬が減少。

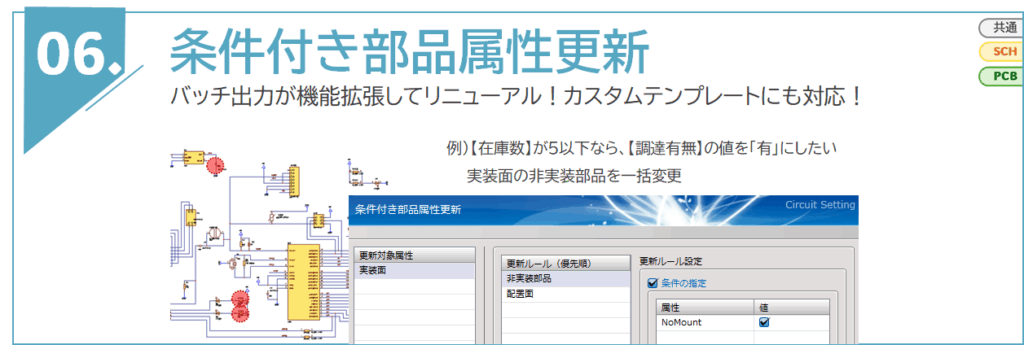

条件付き部品属性更新

指定した条件に基づいて部品属性を更新できる「条件付き部品属性更新」機能が追加されました。

- 特定の条件から属性値を任意の値に更新したい

- 例)【在庫数】が5以下なら、【調達有無】の値を「有」にしたい

- 値更新の条件が複数パターンあるため、単純な値同期では賄えない

- 更新対象属性、更新条件の複数設定に対応

- 条件に基づいて対象属性を更新するメニューを追加

その他

- アノテーションダイアログおよび新旧比較ダイアログにおいて、項目クリック時の動作(選択またはパン)を設定できるようになりました。

- 部品更新時に、対象のデータベースを指定したり、特定の属性を更新対象から除外したりできるようになりました。

- アイコンやログインダイアログなど、全体的にUIデザインがリニューアルされました。

- 部品属性の表示・順序を一括で設定できるようになり、表示の統一がしやすくなりました。

- 回路図シートやPCBシートの作成時に、プロジェクト名を自動でシート名に付加できるようになりました。

Circuit Designer

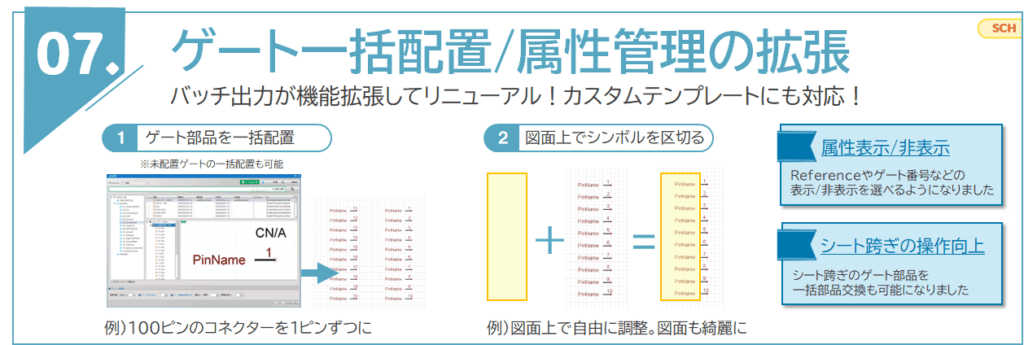

ゲート部品の拡張

ICやコネクタなどの多ピン部品に対応するため、v11ではゲート部品の拡張を行いました。

シンボルのグループ化(バンドル機能)により、多ゲート部品の作成やピンの分割配置が容易になりました。未配置ゲート部品の自動検出・一括配置、ゲート単位での属性・Referenceの表示/非表示が可能になりました。これにより、複雑な大規模回路でも見通しの良い構成が組めるようになります。

- ICやコネクタ等でピン数が多い部品がある場合に、1ピンシンボルをピン数分用意したゲート部品を作成したい

- ゲート部品をまとめて配置したい

- 未配置ゲートがあるか不安、未配置ゲートをまとめて配置したい

- シートを跨ぐゲート部品をまとめて部品交換したい

- ゲート単位でReferenceやゲート番号、属性の表示/非表示を設定したい

- 1ピン単位で分割して配置可能

- ページ跨ぎ配置が許容され、レイアウト自由度が大幅向上

- 未配置ピンを一括検出、警告・一括配置可能

- 属性管理がゲート単位で可能になり、再利用性・整合性が向上

フットプリントアサインUXリニューアル

- 部品を特定できる情報が「名前」や「Value」に入っていないケースでは部品が特定できない

- 部品点数が多いとフィルタがないと部品を探すのが手間、使い勝手が悪い

- アサイン一覧の表示属性のカスタム設定

- アサイン一覧のマルチフィルタ・マルチソート

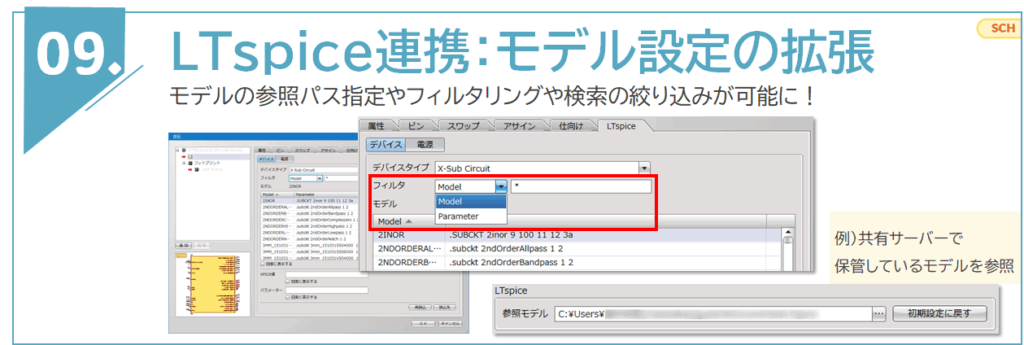

LTspice連携におけるモデル設定の操作性向上

LTspice連携において、モデルの参照パスを指定できるようになりました。また、LTspiceモデルを指定する際に、フィルタリングや検索の絞り込みが可能になりました。

Reference重複の許可

Reference重複時にReferenceを自動で入れ替える機能について、ON/OFFで切り替え出来るようになりました。

*ERCを実行する事でReferenceの重複をチェックすることができます。

- 意図しないReferenceの入れ替えを避けたい(重複不可だったため、必ず置き換えが発生していた)

- Referenceを順番に振りなおす際など、作業内容によっては、作業効率が低下していた

- 意図しない入れ替わりを発見できない、結果として設計ミスが発生する

- Reference入れ替え時は、メッセージでの連絡が欲しい

- 特殊設計(同一部品を並列実装など)の際に毎回自動書換が発生し、再整理が必要

- 重複Referenceの入れ替え設定を追加(初期値はON)

- 入れ替えOFFの場合、Reference重複を許容する

- 重複時は、ERCで検知可能

※PCBは従来通り、Reference重複時は入れ替える動作となります。(入替時、メッセージにて確認可能)

チェックボックス・ラジオボタンに対応

図枠および回路図内にチェックボックスやラジオボタンを配置できるようになりました。

これにより、回路図図面上での、仕様連絡・検図での確認事項などの管理がわかりやすくなりました。

- 図面枠、回路図でチェックボックスやラジオボタンの配置・編集機能を追加

- チェックボックス、ラジオボタンの色・サイズ、ON/OFF一括設定

その他

- 部品の回転操作に【反転(属性自動調整OFF)】および【上下反転(属性自動調整OFF)】を追加しました。

- 選択オブジェクトを対象に、文字の「置換」ができるようになりました。

PCB Designer

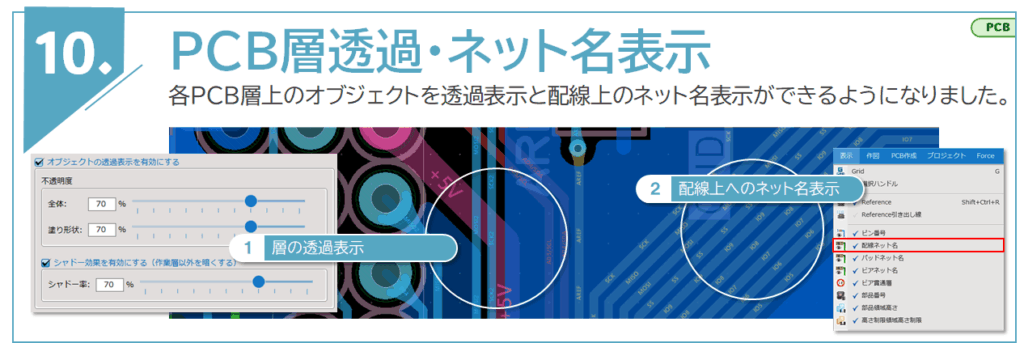

各PCB層上のオブジェクトを透過表示

レイヤー単位でオブジェクトの透過表示ができるようになりました。

透過率も個別に設定可能で、下層のビア・ベタ・配線の視認性が大幅に向上。高密度基板での作業性が改善されます。

これまで、各層の表示ON/OFF切替でしか確認できず、毎回切替手間が必要でしたが、透過表示により、一度に複数層のベタ形状やビア配置を確認できるようになり、設計確認フローの手戻りを防ぎ、工数削減されます。

- 多層や高密度設計の場合、ベタ塗りだと視認性が悪く作業効率が上がらない

- ビルドアップのような設計は、透過表示がないと作業性が格段に落ちる

- Electricより小さいpaste(はんだ箇所)を配置した際にpasteの形状が確認し辛い

- 塗り潰しだと作業中に微小な未接続に気づきにくい

- 一度に複数層のベタ形状やビア配置を確認できる

- 高密度・多層基板でも視認性が大きく向上、確認工数の削減を実現

- 微細な設計ミスの早期発見をサポート

- 層ごとの透過率設定はプロジェクト個別に保存されるため、他ユーザーや別プロジェクト共有時に表示設定が一致しない可能性があります。共有時に設定確認をおねがいします。

配線上にネット名表示

- 配線中に現在の配線のネット名が分かりづらい

- 配線のネット名をすぐに確認できるようにしたい

- 配線・パッド・ビアのネット名表示の切り替えが可能

- 誤配線率が減少に貢献

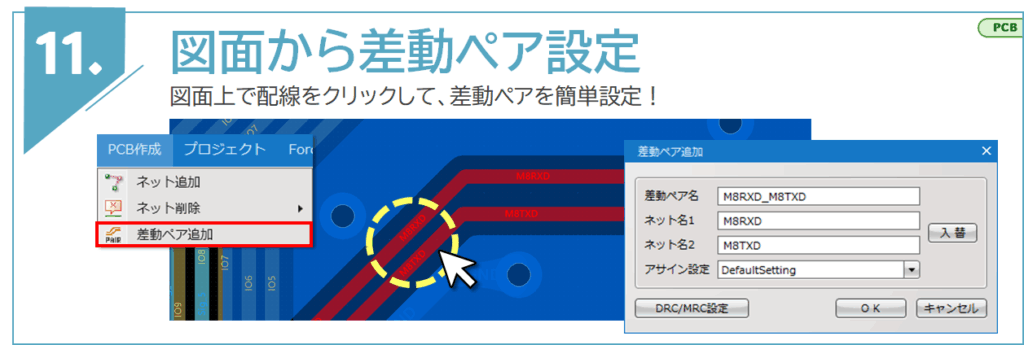

差動ペア設定のリニューアル

従来の設定画面を刷新し、「差動ペア設定モード」を新設。レイアウト画面上から差動ペアの選択・設定ができ、大量の差動ペア登録作業も短時間・視覚的に完了できるようになりました。また、プロパティウィンドウからの「差動ペア間隔」「差動ペア間隔固定」も設定が可能になりました。

結果として、大量ネットの高速設計時に劇的な時間短縮が実現します。

- DDR/高速系設計の作業効率がよくなかった

- 図面上からペアを指定したい

- 数百本の差動ペアの登録があると、時間がかかる

- ペア設定ミスに気づきにくい

- 差動ペア設定モードにて、図面上からペア設定を追加

- 設定にかかる時間が1/10以下に短縮

- 選択・間隔設定・プロパティ確認を作図画面上で一貫対応

- 手動ペア割当ミス防止

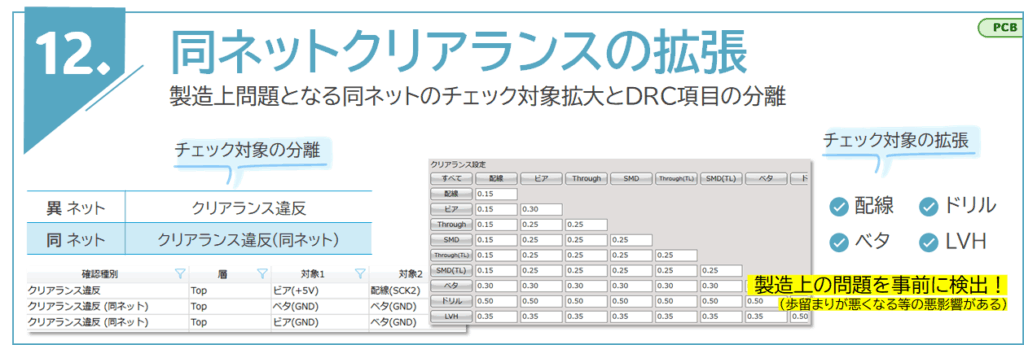

同ネット/異ネットのクリアランス設定の拡張

従来は、同ネット間の微細ギャップは無視されることで、製造での歩留まり低下などが懸念されたが、改修により同ネット間のクリアランス違反を事前検出。これにより、後工程の修正の手間が大幅に削減され、量産移行後のトラブルも防止。

- 製造上問題となる同ネットの配線やベタ等のクリアランスチェックができない

- 製造上問題のある(歩留まりが悪くなる等の悪影響がある)クリアランスがエラーとして検出できない

- 同ネットの配線やベタの組み合わせでもクリアランスチェックをしたい

- 同ネット間のクリアランス違反を事前検出

- 検出対象の拡大:配線/ベタ/ドリル/LVH

- 後工程の修正リスクが大幅に削減され、量産移行後のトラブルも防止

テストランドのクリアランスチェック強化

従来は、テストランド [ ICT(インサーキットテスト)] と他パッドのクリアランスを「パッド全体設定」で共通管理していました。そのため、設計者が手動でクリアランス計測・目視確認し、手修正が発生しており、チェック工数がかかっていました。v11からは、テストランドだけに専用のクリアランスルールを定義可能になり、通常パッドとは分けた設計・検証を実現しました。確認工数が大幅削減、製造段階での追加修正・再試作コストも軽減されます。

- 一般的にテストランドはテストランド間や部品パッドとのクリアランスが決まっていることが多く、クリアランス設定はパッドとは分けて設定したい

- DRCの項目に無いと目視チェックせざるを得ないがテストランドは基板に数十、数百発生させるので目視チェックは現実的でない

- テストランド専用ルールでのDRCチェックが可能になり、他パッドとの距離設定を自動で確認

- テストランドと他のパッド(特に部品側)の接近を自動で検知・警告するため、製造NGを事前に回避可能

- 「手動計測」や「目視確認」といった人依存の工数を大幅に削減

- 設計段階での不具合検出率が向上し、製造現場からの手戻りが激減

- 再試作・修正によるコストと納期ロスのリスクを未然に防止

以下の条件に当てはまるテストランドは、標準運用とは異なる運用方法となるため、ご留意ください。

- 対象:フットプリント 形態「テストランド」のオブジェクト

- 例)アノテーション除外対象として配置しているフットプリント

- 対象外:部品としてテストランドを作成しているもの

- 例)回路図側にもテストピンとして配置するため、部品として置かれているもの

その他

- DXFのインポート/エクスポートダイアログの設定をファイルとして保存できるようになりました。

- DXFインポート時に、DXF内のポリゴン形状を部品領域、禁止領域、高さ制限領域、デザインルール領域などの領域オブジェクトに変換できるようになりました。

- 新しい選択オプション「同半径の円を選択」「同半径の塗り円を選択」が追加されました。

- 寸法線作成時に使用する層を自由に選択できるようになりました。

- 「繋がり補正」機能がフットプリント作成時にも使用できるようになりました。

- テストランドおよびジャンパーをネットリスト/逆ネットリストの両方で出力できるようになりました。

- 部品の位置を入れ替える「部品スワップ」機能が追加されました。

新機能: Quadcept Force

2025年1月から本日までにおける、新機能をご紹介いたします。

Quadcept Force -CPM

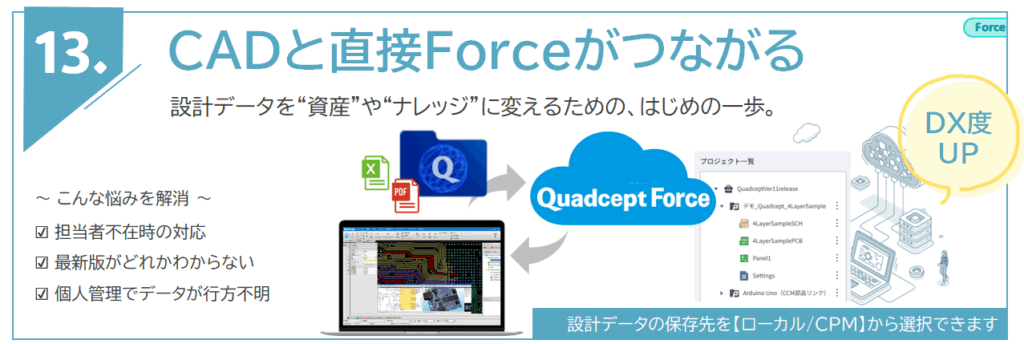

CAD×Quadcept Force[CPM] プロジェクト管理ツール

Force CPM連携機能により、プロジェクトデータおよび製造データをCPMで簡単に管理できるようになりました。

QuadceptのCADデータをCPM(設計プロジェクト管理クラウド)にダイレクト保存・管理できるようになりました。設計ファイルの版管理・共有・運用において、属人性の高いPC管理から脱却し、クラウドによるナレッジ共有の第一歩として利用可能です。今後、履歴管理、承認フローなどの本格的な運用機能にも順次対応予定です。

- 設計データの所在管理・履歴管理に関する課題

- 「どれが最新版か分からない」「個人管理でファイルが行方不明になる」

- 複数人・複数部署が関わる企業や、設計外注・レビュー工程を含む体制において、設計情報の一元管理を強化できる環境を整えたい

- 1つのプロジェクトを同時参照、複数人でシートごとの編集が可能

- 最新ファイルの所在が明確に、誤作業のリスクが大幅に低減

- ファイル受け渡しやメール共有の手間から解放

- Force構想における設計承認・履歴管理・設計資産活用の出発点となる基盤を整備

- 設計ファイル保存先をCPMに変更することで、従来のローカル保存との所在管理に混乱が生じる可能性があります。

- 初期導入時には、保存先の統一ルールや運用ポリシーの整備をご検討ください。

Quadcept Force – CCM

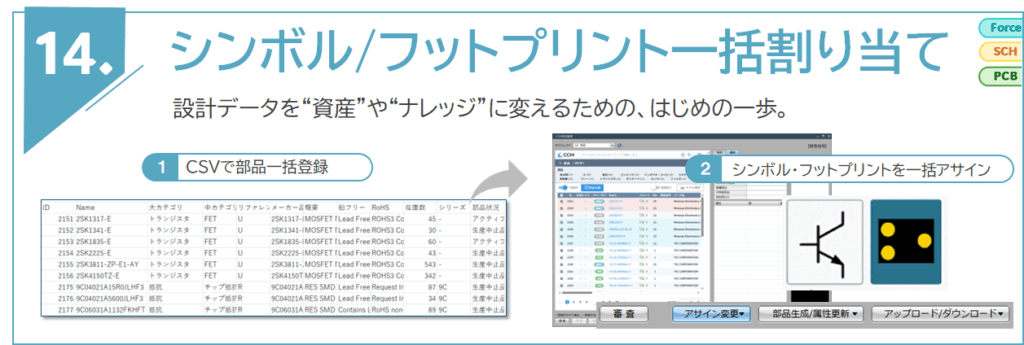

シンボル/フットプリントの一括自動作成

従来、CSV一括入力によって部品を登録する際には、シンボルやフットプリントを自動割り当てが出来なかったので、部品の情報を確認しながら手動で割り当てする必要がありました。v11では、CSVに含まれる端子数や属性情報を元に、汎用のシンボル・フットプリントを一括割り当てする機能を搭載。これにより、試作・先行設計・ライブラリ未整備の状態でも、CAD上で使用可能な部品ライブラリを構築可能になりました。

- 部品ライブラリ整備にかかる初期負荷を解消するため、自動生成機能が求められていました。

- 部品に対して、シンボルやフットプリントを1つずつアサインをする必要があった

- 回路を引き始めたいのに、部品作成で半日潰れる

- 手動作成が面倒で、仮部品名のまま設計してしまうケースがあり、あとから修正が必要になる

- シンボルやフットプリントを一括でアサインすることができるようになり、工数を大幅削減

- 大量の部品を一括作成することができる

- 部品作成~設計開始までのリードタイムを大幅に短縮

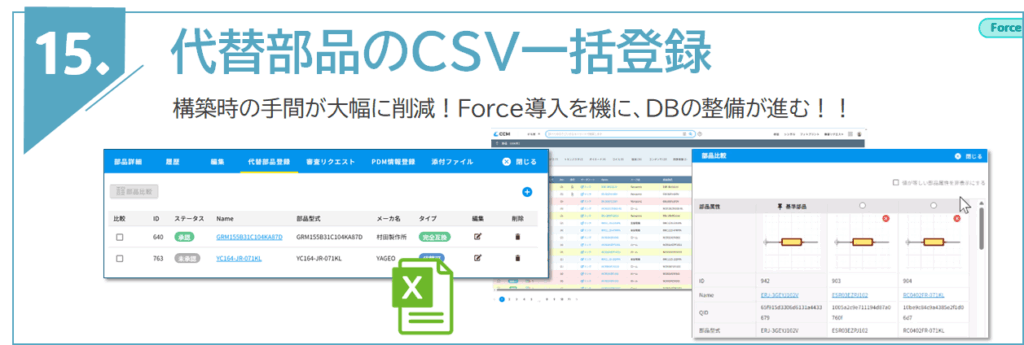

代替部品のCSV一括登録

Quadcept v11では、代替部品の登録・管理をCSVファイルで一括入出力可能になりました。

従来、CCM部品への代替部品登録は、1つの部品毎に1つづつ登録する必要がありました。機能実装により、部品ごとの代替候補をCSVで一括登録し、そのまま設計時の代替部品一覧などに反映することができるようになりました。

また、代替部品自体が管理されていないケースは、購買部・調達部品表などから代替部品を一覧化し、CCMへ一括登録することで、これまで管理できていなかった情報を統合することができるようになります。

- 調達部門がまとめた代替部品の情報をうまく設計部門に活かせていない

- 代替品をひとつずつ設定しているのが手間

- 複数設計者・複数拠点が存在する企業では、部品運用ルールの標準化/見える化が急務

- どの部品を代替部品として使って良いのかが部門や設計者によってバラバラ

- 標準部品や代替ルールが社内に明文化されておらず、判断が人依存になってしまう

- 代替部品を一括登録・編集できる

- バラバラになっていた代替部品のナレッジを共有化

- 社内全体で使う“標準的な代替部品候補”を一元管理

- 同じ部品に対して、設計者・部門によって異なる代替が乱立することを防止

- 部品標準化・設計品質の平準化、調達コストの軽減など様々な課題解決に直結

▼CCMにて代替部品登録後、部品交換を行う操作シーン

Quadcept Force – CBM

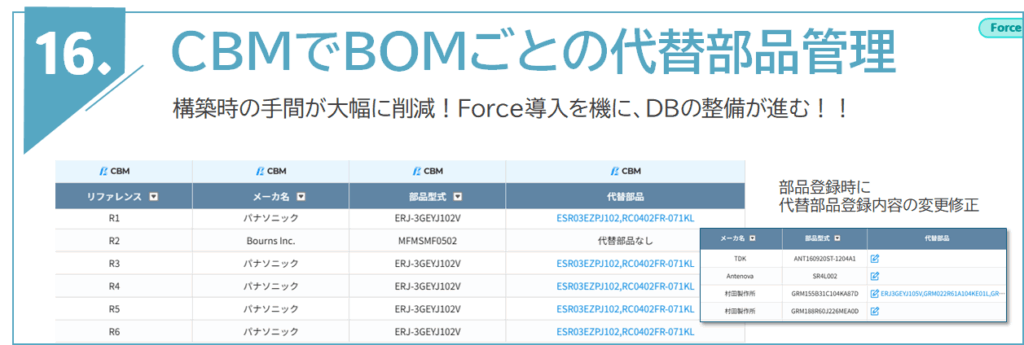

BOMでの代替部品登録

CCMで登録した代替部品をCBMのBOM上で表示・管理することが可能になります。従来は、部品表でひとつひとつ手作業で登録していた代替部品を、CCMから一括引用することで、大幅に工数を削減することができるようになりました。この機能により、部品選定の手戻りや調達遅延を未然に防ぐことができ、部品供給難の状況においても柔軟な調達を実現することができます。

- 代替部品を1つずつ設定しているのが手間

- BOM上での代替部品の優先順位が設定できない

- 調達・製造フェーズでの情報齟齬や手戻りを防ぐため、ナレッジ共有されない

(代替部品選定が設計部門に依存している)- なぜこの代替部品が使われたのか分からない

- BOM上で勝手に部品が変わっていたが、なぜ変わったかがわからない

- 代替部品をCCMから一括引用でき、一つずつ登録の手間が省ける

- 部品表ごとに異なる代替部品を登録できる

- 代替部品の優先順位を設定できる

- 調達・製造フェーズでの情報共有ができるため、ナレッジが共有され、代替部品の対処方法が明確

- 調達リードタイムの短縮につながる

ビューカスタマイズ設定(マルチBOM対応)

複数の表示設定を登録ができ、部門ごとに異なる属性項目を表示することができる「ビュー機能」を追加しました。さらに、表示ビューでの出力が1つのBOMから複数フォーマットに対応できるマルチBOMへの対応を実現しました。これにより、調達部門や生産部門などのフォーマットが異なるBOMでも柔軟に運用できます。

- 設計部門、調達部門、生産部門のそれぞれ異なるBOM(異なる部品属性)が必要なため、手間がかかる

- それぞれが欲しい出力BOMフォーマットが異なり、自由に設定したい

- 設計開発部、調達部、品質保証部のそれぞれに必要な項目を選択し、表示ビューを簡単設定

- 表示ビューを保存でき、切り替えも簡単

- 表示ビュー状態のまま、部品表をダウンロードも可能

解決された問題

Common

- CCM連携の各ダイアログのサイズおよびリサイズ制御を調整し、視認性を向上させました。

- 審査中のCCMシンボルおよびCCMフットプリントに対する編集制限を解除しました(上書き保存は引き続き無効)。

- 【表示】メニューをチェックボックス形式に変更し、表示設定がより直感的に確認・操作できるようになりました。

- 「文字」「ノート」「一点接続」ダイアログにおいて、改行入力方式(Enter/Ctrl+Enter)の切り替え機能を追加しました。

- ドキュメントタブを設計者が任意に並べ替えられるようになりました。

- 画面レイアウトの初期化メニューとその動作を見直し、プロジェクト参照履歴を削除しないように変更しました。

- DXFインポートダイアログにおける【有効桁数】、【許容誤差】、【尺度】の設定範囲を拡張しました。

- PCBのDXFエクスポート機能を強化し、【ライン/配線モード】が「輪郭線」の場合、ライン・円・円弧・矩形も輪郭線として出力されるようになりました。

- Forceやローカル認証など複数の環境設定を併用している場合に、特定の条件下でmaster-dbが表示されない問題を修正しました。

- ポップアップ表示したドキュメントを最大化すると、ごくまれにエラーが発生していた問題を修正しました。

- バージョン互換のないCCM部品を配置した際に、警告メッセージを表示するようにしました。

- CCM側で承認ステータスを自動判別し、部品更新時に承認済・未承認を適切に認識できるようになりました。

- ネット環境が不安定な場合でも、CCM利用時の部品キャッシュを自動補正し、スムーズにデータ連携できるようになりました。

お客様からのご要望による軽微な機能追加・改善については記載を省略しております。また、内部検証で確認された軽微な不具合についても併せて改善しております。

Circuit Designer

- 「PinNo」および「PinName」の属性テキストを、特定の選択操作でより直感的に選択できるように改善しました。

- ゲート部品を対象とした「部品交換」時のメッセージを改善しました。

- シートをまたぐゲート部品の交換処理に対応し、より柔軟な部品管理が可能になりました。

- ゲート部品のReferenceを一括で変更できるようになりました。

お客様からのご要望による軽微な機能追加・改善については記載を省略しております。また、内部検証で確認された軽微な不具合についても併せて改善しております。

PCB Designer

- 部品位置固定マークがフットプリントの原点に表示されるようになり、視認性と操作性が向上しました。

- 対象選択ダイアログにフィルタ機能を追加し、必要な情報をスムーズに選択できるようになりました。

- 他ユーザーが変更した「差動ペア間隔」の設定がHOLD状態となることで、設計案件を引き継いだ際に意図しない間隔で差動ペアが引かれてしまう問題を改善しました。

- 塗り円を「ラインに変換」した際、円オブジェクトとして変換されるように最適化しました。

- 3D描画時の基板外形線に対する円弧の分割・補正処理を、より高精度に対応しました。

- IDFの【PartNumber】項目にComponentFileName属性を出力するよう対応し、部品情報のIDFフォーマットの精度を向上しました。

- 部品更新時にも【仕向け部品】の属性が自動的に保持されるように改善しました。

「Microsoft Print to PDF」での印刷精度を向上し、ハッチも含めた図面全体がより正確に出力されるようになりました。 - 特定の条件下でもラッツをより正確に判定できるよう、判定条件の精度を向上させました。

- 接続のない内層ランドに対して、逆ネット出力設定の有効性を改善しました。

- アクティブフットプリントの変更時に、追加Referenceを削除しないように改善しました。

- ライブラリキャッシュから部品を更新した際、部品の高さが反映されるように改善しました。

- ゼロサプレスの記述が省略されたガーバーデータでも、ガーバーインが可能となるように対応しました。

- 【ものさし】作成時に、Grid表示がOFFでもGridにスナップされてしまう問題を修正しました。

- CR-5000 BDコンバートにおいて、特定のデータでも正しくコンバートできるように精度を向上しました。

- ネットリスト入力時に配置済みフットプリントや部品の寸法線を正しく保持されるよう、一部、動作を改善しました。

- ドリルのみ表示モードでも、非表示状態のパッドを選択・移動できるようになり、より柔軟な編集操作が可能になりました。

- 寸法引き出し線と文字の間隔が自動で最適化されるようになり、図面の視認性と作図効率が向上しました。

お客様からのご要望による軽微な機能追加・改善については記載を省略しております。また、内部検証で確認された軽微な不具合についても併せて改善しております。

Quadcept Force – CCM

- 標準属性「Name」のエイリアス設定を追加しました。

- システム全体の最適化を実施しました。これにより各種機能のパフォーマンスが向上し、レスポンスが大幅に高速化されました。

- 各種カテゴリ・属性設定の最適化を行いました。

お客様からのご要望による軽微な機能追加・改善については記載を省略しております。また、内部検証で確認された軽微な不具合についても併せて改善しております。

Quadcept Force – CBM

- 属性項目の表示幅を調整できる機能を追加しました。

- BOM編集時に新規部品を追加ができる機能を追加しました。

お客様からのご要望による軽微な機能追加・改善については記載を省略しております。また、内部検証で確認された軽微な不具合についても併せて改善しております。

Quadcept は開発から運営・サポートまで全て国内で行うことで、ユーザのご要望に柔軟に対応できることが強みです。まだお使いでない方は、無料でダウンロードしてお試しください。